社会工作学视野下的社区内涵探析

社会工作学视野下的社区内涵探析

贺志峰(北京师范大学珠海分校,广东珠海 519087)

【摘要】 在社会工作领域,社区工作备受争议的关键点之一就在于对社区内涵的理解。本文在静态上,分析了社区概念的三种研究维度,即地理的社区、心理的社区和行动的社区。在动态上,指出随着社会的变迁,社区概念的内涵及要素会在地理的、心理的和行动的维度上呈现出不同的组合形式。

【关键词】社区内涵 研究维度 衣帽式社区

I中图分类号】C916【文献标识码】A【文章编号】1672-4828( 2012 )11-0061-03

DOI: 10. 3969/j.issn. 1672-4828. 2012.11.016

一、前言

对社区一词的使用,在日常生活中随处可见,如大学中的学生社区,某某社区居委会等。每个人对于社区似乎都有话可说,但都不能将它讲得清楚明确,甚至是在诸如哲学、社会学、政治学等学术团体中,对社区的理解也争议不断。这似乎就注定了社区社会工作天生就要备受质疑和争论,因为它与“社区”这个词搭上了难解难分的关系。

近几年,专业的社会工作在政府制度的驱动下获得了快速发展,其中发展最为迅速就是社区工作,这与我国大力推行的社区建设有莫大关系。然而,受日常用语,政府话语,学术术语等影响,人们对社区的理解变得更加的混乱,这种混乱造成社区工作变成了一种“谁都可以干的工作”,显然,这种现象并不利于社会工作的健康发展,更无法树立起社区工作的专业形象。要为社区工作“正名”,就必须先对“社区”概念有清晰的认识,这种理解与认识必须要站在社会工作专业的立场上,以社会工作的价值理念为背景,以社会发展变迁为主线,深入解读“社区”的内涵。本文以社会工作学为视角,梳理和探讨社区概念的研究维度、社区概念的内涵及其要素的变化。在此基础上,讨论社会工作者在“社区”这一场域中的行动。

二、“社区”概念的研究维度

桑德斯(Sanders,1975)从三个维度对“社区”的概念进行分类,台湾学者徐震教授在桑德斯的分类基础上,根据对社区本身的变迁情形及社区研究的历史演进的梳理,对其进行了详细阐释,这对社会工作者理解社区具有启示意义。

一是侧重地理的或结构( Structure)的概念,即从社区的地理疆界与服务设施方面着眼。此种用法其语义不在于其社区面积大小或人口多寡,而在于其社区疆界可以按照组织结构与服务体系是否与居民一体的关系加以区分。如帕克认为“社区是社会团体中人与社会制度的地理分布”( Park&Burgess,1921:161)。桑德逊称“社区是地方居民与社会制度之间的结合形态……并在村镇中有一个共同活动的中心”(Sanderson&Polson,1939:50)。

二是侧重心理的或互动(Interaction)的概念,即从社区的心理互动与利益关系方面着眼。此用法对应于精神社区(Spintual Community)或利益社区,意指共同利益、共同目标、或共同背景,如宗教、种族、职业等的人群。他们生活在一个较大的社会单位之中,而自认为属于一个较小的单位,如某高校校友会。此处不考虑其居住分布的空间关系,而考虑其共同文化、共同隶属、共同命运、共同意识、共同愿望及认同的心理状态。如麦其维称“社区为任何共同生活的地区而居民能形成某种共同的特质,如态度、传统、语调等”( Maciver,1928:22-23)。

三是侧重行动的(action)或功能的概念。即从社区的社会变迁与参与行动方面着眼。是对有社会组织与发展计划的社区的通称,专指地方性社区(the local community),即指具有地域基础( temtorial base),又具有社会互动(so-cial interaction),后具有组织行动(organizational action),以发挥其社区发展功能,谋求共同福利。其社区范围常按照工作计划的目标与内容而定。如布鲁纳认为“社区生活的动力即在于自行发现共同的利益及需要与自求解决的方法”( Brunner&Hallenbeck,1955:159,163)。

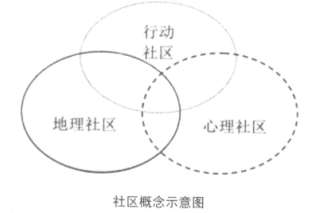

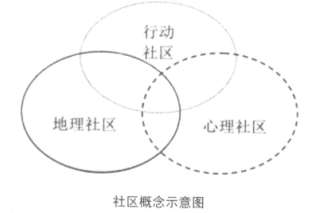

徐震在延伸桑德斯对社区的概念与界定,指出就社会工作的观点而言,应该包括地理的、行动的与心理的三种概念,意即以“地理社区”的概念为基础,以“行动社区”的概念为方法,以“心理社区”的概念为目标。换言之,社会工作者必须在一个漫无组织的地理社区内,运用社区行动的方法,以求社区意义的成长。(教育论文 fanwen.oyaya.net)地理社区、行动社区与心理社区三者的关系,可以用下图清楚表示,在最理想的状态下,社会工作者追求的“社区”应是三个椭圆重合的部分,具有这三重性质的社区典型代表就是传统农村的宗族。然而,随着农业现代化的进程,农村宗族具有的连接纽带功能、动员行动能力及心理归属功能变得支离破碎。

三、变动中的“社区”内涵

无论是在社会学、哲学、宗教及政治学等范畴,还是社会工作学理论与实践中,对“社区”的理解始终处于一种变动之中,这种变动的动力来源于社会经济的发展与变迁。

(一)以地域为基础,更强调共同特性的“社区”

从社区的定义来看,徐震(2007:13-14)在对相关社区定义梳理的基础上,将社区界定为居住于某一个地理区域,具有共同关系、社会互动及服务体系的一个人群。简言之,社区是一个人群,他们(1)住于相当接近的地区,彼此常有来往;(2)具有若干共同的利益,彼此需要支援;(3)具有若干的服务,如交通、学校、市场等;(4)面临若干共同的问题,如经济的、社会的、教育的等。(5)产生若干共同的需要,如生活的、心理的、社会的等。由于这种共同的利益、共同的问题、共同的需要,遂产生一种共同的社区意识,即社区归属感。为了达成其共同的目标,社区必须组织起来,互助合作,采取集体行动,以共同发展。具备这些或其中的一些条件或其潜能的一个群体,即可称之为一个社区。整体而言,这一定义是地域性的社区(geographical community)和功能性的社区( functional community)的综合体。顾名思义,地域性的社区是以地理区域划分,而功能性的社区是指具有相同问题、共同兴趣、或相近背景的社群(莫邦豪,2010:4)。此外,陶蕃瀛(1994)对社区的理解与徐震也有异曲同工之妙,他认为社区是一种社会单元,而社区工作者对社区的掌握,应包括空间、社会关系网络以及社区对人的心理意义或社区意义等三个面向,即社区是一种地理空间单元、社区是一种社会关系网、社区是一种集体认同的单元。以上对社区内涵的阐述涉及到了地理的、关系的和认同的三种维度,并且都是以地理的维度为基础的,但是它们在操作上仍很难运用,尤其是在社会迅速变迁的时代。

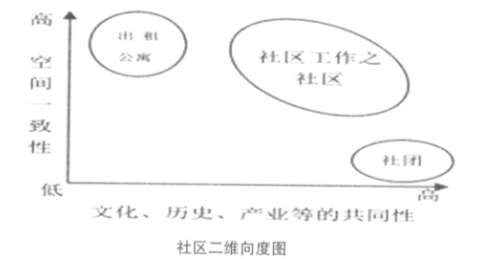

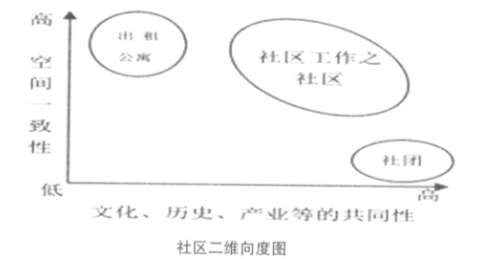

可能是由于地域或空间比较容易直接观察到,而共同关系、集体认同或归属感等不易被外界所直接观察,学者对社区界定多以地域或空间为基础。然而,随着工业化、城市化与信息化等社会变迁,人群在空间上的聚散,几乎无法反映人们的共同关系与认同,地缘性社区开始没落,而虚拟(功能)社区在人们的日常生活中变得更为重要。在这样的社会中,关系与归属的重要性更甚于地域或空间。苏景辉( 2003)认为,社区的概念有两个意涵,其一之地理区域,其二指一群具有共同性质的人群,又称共同体,并指出社区工作的社区,是后者的“具有共同性质的人群”。为了便于操作,李易俊( 2012)对社区内涵界定采取了一种折中路线,他以空间与共同特性作为二维向度的方式认识社区的内涵。如下图所示,以空间、人群活动的共通性二向度为例,分别以高低表现。出租公寓具有相当高的空间一致性,而人群活动一致性比较低;社团则是具有高的人群活动一致性,但空间一致性比较低。这两者均为充分显示社区的特征,更非社区工作所关心的“社区”。社区工作关心的社区是同时具有空间一致性与人群活动一致性的人群。

从社区的要素来看,《韦氏新字典》从社区的条件对社区加以定义,认为社区包含了人群、地域关系、人际关系以及复杂的利益关系等条件。这一定义更多地强调了关系网络的重要性,而徐震对社区要素的界定要更为具体,分为五项要素:(l)居民。居民是社区的第一要素。社会工作尊重“人”,相信“人”,并以“人”作为发展的目标。要了解社区,必要先对社区居民有所认识。了解内容涉及居民的年龄组合、性别比例、教育水准、及职业、收入、信仰、地位、社会态度等方面,在此基础上,发现居民的共同利益与共同需要,促进居民之间的团结,唤醒居民参与社区事务的兴趣等。(2)地区。社区的地理要素包括社区的天然资源、公共设施、及交通。建筑等。在乡村社区,出于共同的生活需要,在社区的某一交通便利之处,常会形成一个社区的中心。而在都市社区,由于互动的发展,常会形成多个社区的中心,呈现出一种社区包含社区的趋势。(3)共同的关系。在传统的社区中,共同关系强调其共同的文化背景,如语言、信仰、风俗、习惯等,这些固然很重要,但是随着工业化、都市化的发展,社区的关系以共同的需要、共同的利益、共同的问题等后天性的关系为重要因素。(4)社区的组织。基于共同的需要,必然要出现代表其共同关系的组织形式,无论是正式还是非正式的,其目标在于解决共同需要,达成共同目标。(5)社区的意义。是指居住于某一社区的人对这个社区有一种心理上的结合,即所谓的归属感。此种归属感是居民参与社区活动的动力。这种归属感可以藉由社区群体活动来培育。以上社区要素的分析,仍然将社区放在一定的地域范畴内讨论。

(二)以潜在兴趣为基础,更强调行为者暂时性结合的“社区”

虽然一些学者不再那么强调“社区”的地理的因素,但仍无法摆脱它的限制,至少其论述均是以地理的因素为基础而展开的。这样的界定虽然一定程度上回应了社会的变迁,但还不够彻底,尤其无法解决由流动性带来的归属问题。可以预测流动性将是现在及未来社会的一大特征。换句话说,我们将步入到一个高流动性的时代。因为“当时间和空间从生活实践中分离出来,当他们彼此分离,并且易于从理论上来解释为个别的、相互独立的行为类型和策略类型时,现代性就形成了”。齐格蒙特-鲍曼认为现代性从起点开始就已开始了“液化”的进程,具有流动的性质。在这样的社会中,个体始终都要面对着不稳定性与不确定性的威胁,持久和延续似乎遥不可及,但人却又始终在追寻着确定性与稳定性。

解决这一矛盾,鲍曼提出了“衣帽间式的社区”(cloakroom community),又称“表演会式的社区”(carnivalcommunities),这种“衣帽间式的社区,需要一个公开展示的场所,来吸引在其他方面毫不相干的个体的潜伏着的相似兴趣,并因而当其他兴趣暂时地被压抑起来或被搁置到一边时,能在一段时间里,将他们聚集在一起”。这种“表演会式社区”为个体带来了暂时的喘息机会,并且像所有的表演活动一样,能让他们发泄被压抑的负向力量,寻找片刻嬉闹,以便为“更好地容忍他们必须回到的日常工作”提供正向力量。“衣帽间式的社区”即是一种个体行动的过程,又是个体行动的结果。在香港社会工作发展过程中,形成了一种独特的工作方法,即社区外展工作,这种社会工作的对象就是“衣帽式的社区”,它的“社区居民”已经超越了地域的界限。香港电影《流浪汉世界杯》就是这样的例子,它讲述了一个社工通过足球项目将一群街头青年组织到一起参加流浪汉世界杯的故事。这种个体行动的结合很短暂的,但却为个体注入了改变的信念,并提供了改变的资源。在流动的现代社会中,每个个体无论穷或富,都有对“衣帽式的社区”的渴望。

四、总结

不得不说,从目前实际情况来看,这种以地域为基础,更强调共同特性的“社区”仍是我国社区工作的主要工作对象,但是随着社会的进一步变迁,尤其是在大都市,以潜在兴趣为基础,更强调行为者暂时性结合的“衣帽式的社区”也将进入到社会工作的社区范畴内,并可能成为主流。 《社会工作学视野下的社区内涵探析》

本文链接地址:http://www.oyaya.net/fanwen/view/171592.html

贺志峰(北京师范大学珠海分校,广东珠海 519087)

【摘要】 在社会工作领域,社区工作备受争议的关键点之一就在于对社区内涵的理解。本文在静态上,分析了社区概念的三种研究维度,即地理的社区、心理的社区和行动的社区。在动态上,指出随着社会的变迁,社区概念的内涵及要素会在地理的、心理的和行动的维度上呈现出不同的组合形式。

【关键词】社区内涵 研究维度 衣帽式社区

I中图分类号】C916【文献标识码】A【文章编号】1672-4828( 2012 )11-0061-03

DOI: 10. 3969/j.issn. 1672-4828. 2012.11.016

一、前言

对社区一词的使用,在日常生活中随处可见,如大学中的学生社区,某某社区居委会等。每个人对于社区似乎都有话可说,但都不能将它讲得清楚明确,甚至是在诸如哲学、社会学、政治学等学术团体中,对社区的理解也争议不断。这似乎就注定了社区社会工作天生就要备受质疑和争论,因为它与“社区”这个词搭上了难解难分的关系。

近几年,专业的社会工作在政府制度的驱动下获得了快速发展,其中发展最为迅速就是社区工作,这与我国大力推行的社区建设有莫大关系。然而,受日常用语,政府话语,学术术语等影响,人们对社区的理解变得更加的混乱,这种混乱造成社区工作变成了一种“谁都可以干的工作”,显然,这种现象并不利于社会工作的健康发展,更无法树立起社区工作的专业形象。要为社区工作“正名”,就必须先对“社区”概念有清晰的认识,这种理解与认识必须要站在社会工作专业的立场上,以社会工作的价值理念为背景,以社会发展变迁为主线,深入解读“社区”的内涵。本文以社会工作学为视角,梳理和探讨社区概念的研究维度、社区概念的内涵及其要素的变化。在此基础上,讨论社会工作者在“社区”这一场域中的行动。

二、“社区”概念的研究维度

桑德斯(Sanders,1975)从三个维度对“社区”的概念进行分类,台湾学者徐震教授在桑德斯的分类基础上,根据对社区本身的变迁情形及社区研究的历史演进的梳理,对其进行了详细阐释,这对社会工作者理解社区具有启示意义。

一是侧重地理的或结构( Structure)的概念,即从社区的地理疆界与服务设施方面着眼。此种用法其语义不在于其社区面积大小或人口多寡,而在于其社区疆界可以按照组织结构与服务体系是否与居民一体的关系加以区分。如帕克认为“社区是社会团体中人与社会制度的地理分布”( Park&Burgess,1921:161)。桑德逊称“社区是地方居民与社会制度之间的结合形态……并在村镇中有一个共同活动的中心”(Sanderson&Polson,1939:50)。

二是侧重心理的或互动(Interaction)的概念,即从社区的心理互动与利益关系方面着眼。此用法对应于精神社区(Spintual Community)或利益社区,意指共同利益、共同目标、或共同背景,如宗教、种族、职业等的人群。他们生活在一个较大的社会单位之中,而自认为属于一个较小的单位,如某高校校友会。此处不考虑其居住分布的空间关系,而考虑其共同文化、共同隶属、共同命运、共同意识、共同愿望及认同的心理状态。如麦其维称“社区为任何共同生活的地区而居民能形成某种共同的特质,如态度、传统、语调等”( Maciver,1928:22-23)。

三是侧重行动的(action)或功能的概念。即从社区的社会变迁与参与行动方面着眼。是对有社会组织与发展计划的社区的通称,专指地方性社区(the local community),即指具有地域基础( temtorial base),又具有社会互动(so-cial interaction),后具有组织行动(organizational action),以发挥其社区发展功能,谋求共同福利。其社区范围常按照工作计划的目标与内容而定。如布鲁纳认为“社区生活的动力即在于自行发现共同的利益及需要与自求解决的方法”( Brunner&Hallenbeck,1955:159,163)。

徐震在延伸桑德斯对社区的概念与界定,指出就社会工作的观点而言,应该包括地理的、行动的与心理的三种概念,意即以“地理社区”的概念为基础,以“行动社区”的概念为方法,以“心理社区”的概念为目标。换言之,社会工作者必须在一个漫无组织的地理社区内,运用社区行动的方法,以求社区意义的成长。(教育论文 fanwen.oyaya.net)地理社区、行动社区与心理社区三者的关系,可以用下图清楚表示,在最理想的状态下,社会工作者追求的“社区”应是三个椭圆重合的部分,具有这三重性质的社区典型代表就是传统农村的宗族。然而,随着农业现代化的进程,农村宗族具有的连接纽带功能、动员行动能力及心理归属功能变得支离破碎。

三、变动中的“社区”内涵

无论是在社会学、哲学、宗教及政治学等范畴,还是社会工作学理论与实践中,对“社区”的理解始终处于一种变动之中,这种变动的动力来源于社会经济的发展与变迁。

(一)以地域为基础,更强调共同特性的“社区”

从社区的定义来看,徐震(2007:13-14)在对相关社区定义梳理的基础上,将社区界定为居住于某一个地理区域,具有共同关系、社会互动及服务体系的一个人群。简言之,社区是一个人群,他们(1)住于相当接近的地区,彼此常有来往;(2)具有若干共同的利益,彼此需要支援;(3)具有若干的服务,如交通、学校、市场等;(4)面临若干共同的问题,如经济的、社会的、教育的等。(5)产生若干共同的需要,如生活的、心理的、社会的等。由于这种共同的利益、共同的问题、共同的需要,遂产生一种共同的社区意识,即社区归属感。为了达成其共同的目标,社区必须组织起来,互助合作,采取集体行动,以共同发展。具备这些或其中的一些条件或其潜能的一个群体,即可称之为一个社区。整体而言,这一定义是地域性的社区(geographical community)和功能性的社区( functional community)的综合体。顾名思义,地域性的社区是以地理区域划分,而功能性的社区是指具有相同问题、共同兴趣、或相近背景的社群(莫邦豪,2010:4)。此外,陶蕃瀛(1994)对社区的理解与徐震也有异曲同工之妙,他认为社区是一种社会单元,而社区工作者对社区的掌握,应包括空间、社会关系网络以及社区对人的心理意义或社区意义等三个面向,即社区是一种地理空间单元、社区是一种社会关系网、社区是一种集体认同的单元。以上对社区内涵的阐述涉及到了地理的、关系的和认同的三种维度,并且都是以地理的维度为基础的,但是它们在操作上仍很难运用,尤其是在社会迅速变迁的时代。

可能是由于地域或空间比较容易直接观察到,而共同关系、集体认同或归属感等不易被外界所直接观察,学者对社区界定多以地域或空间为基础。然而,随着工业化、城市化与信息化等社会变迁,人群在空间上的聚散,几乎无法反映人们的共同关系与认同,地缘性社区开始没落,而虚拟(功能)社区在人们的日常生活中变得更为重要。在这样的社会中,关系与归属的重要性更甚于地域或空间。苏景辉( 2003)认为,社区的概念有两个意涵,其一之地理区域,其二指一群具有共同性质的人群,又称共同体,并指出社区工作的社区,是后者的“具有共同性质的人群”。为了便于操作,李易俊( 2012)对社区内涵界定采取了一种折中路线,他以空间与共同特性作为二维向度的方式认识社区的内涵。如下图所示,以空间、人群活动的共通性二向度为例,分别以高低表现。出租公寓具有相当高的空间一致性,而人群活动一致性比较低;社团则是具有高的人群活动一致性,但空间一致性比较低。这两者均为充分显示社区的特征,更非社区工作所关心的“社区”。社区工作关心的社区是同时具有空间一致性与人群活动一致性的人群。

从社区的要素来看,《韦氏新字典》从社区的条件对社区加以定义,认为社区包含了人群、地域关系、人际关系以及复杂的利益关系等条件。这一定义更多地强调了关系网络的重要性,而徐震对社区要素的界定要更为具体,分为五项要素:(l)居民。居民是社区的第一要素。社会工作尊重“人”,相信“人”,并以“人”作为发展的目标。要了解社区,必要先对社区居民有所认识。了解内容涉及居民的年龄组合、性别比例、教育水准、及职业、收入、信仰、地位、社会态度等方面,在此基础上,发现居民的共同利益与共同需要,促进居民之间的团结,唤醒居民参与社区事务的兴趣等。(2)地区。社区的地理要素包括社区的天然资源、公共设施、及交通。建筑等。在乡村社区,出于共同的生活需要,在社区的某一交通便利之处,常会形成一个社区的中心。而在都市社区,由于互动的发展,常会形成多个社区的中心,呈现出一种社区包含社区的趋势。(3)共同的关系。在传统的社区中,共同关系强调其共同的文化背景,如语言、信仰、风俗、习惯等,这些固然很重要,但是随着工业化、都市化的发展,社区的关系以共同的需要、共同的利益、共同的问题等后天性的关系为重要因素。(4)社区的组织。基于共同的需要,必然要出现代表其共同关系的组织形式,无论是正式还是非正式的,其目标在于解决共同需要,达成共同目标。(5)社区的意义。是指居住于某一社区的人对这个社区有一种心理上的结合,即所谓的归属感。此种归属感是居民参与社区活动的动力。这种归属感可以藉由社区群体活动来培育。以上社区要素的分析,仍然将社区放在一定的地域范畴内讨论。

(二)以潜在兴趣为基础,更强调行为者暂时性结合的“社区”

虽然一些学者不再那么强调“社区”的地理的因素,但仍无法摆脱它的限制,至少其论述均是以地理的因素为基础而展开的。这样的界定虽然一定程度上回应了社会的变迁,但还不够彻底,尤其无法解决由流动性带来的归属问题。可以预测流动性将是现在及未来社会的一大特征。换句话说,我们将步入到一个高流动性的时代。因为“当时间和空间从生活实践中分离出来,当他们彼此分离,并且易于从理论上来解释为个别的、相互独立的行为类型和策略类型时,现代性就形成了”。齐格蒙特-鲍曼认为现代性从起点开始就已开始了“液化”的进程,具有流动的性质。在这样的社会中,个体始终都要面对着不稳定性与不确定性的威胁,持久和延续似乎遥不可及,但人却又始终在追寻着确定性与稳定性。

解决这一矛盾,鲍曼提出了“衣帽间式的社区”(cloakroom community),又称“表演会式的社区”(carnivalcommunities),这种“衣帽间式的社区,需要一个公开展示的场所,来吸引在其他方面毫不相干的个体的潜伏着的相似兴趣,并因而当其他兴趣暂时地被压抑起来或被搁置到一边时,能在一段时间里,将他们聚集在一起”。这种“表演会式社区”为个体带来了暂时的喘息机会,并且像所有的表演活动一样,能让他们发泄被压抑的负向力量,寻找片刻嬉闹,以便为“更好地容忍他们必须回到的日常工作”提供正向力量。“衣帽间式的社区”即是一种个体行动的过程,又是个体行动的结果。在香港社会工作发展过程中,形成了一种独特的工作方法,即社区外展工作,这种社会工作的对象就是“衣帽式的社区”,它的“社区居民”已经超越了地域的界限。香港电影《流浪汉世界杯》就是这样的例子,它讲述了一个社工通过足球项目将一群街头青年组织到一起参加流浪汉世界杯的故事。这种个体行动的结合很短暂的,但却为个体注入了改变的信念,并提供了改变的资源。在流动的现代社会中,每个个体无论穷或富,都有对“衣帽式的社区”的渴望。

四、总结

不得不说,从目前实际情况来看,这种以地域为基础,更强调共同特性的“社区”仍是我国社区工作的主要工作对象,但是随着社会的进一步变迁,尤其是在大都市,以潜在兴趣为基础,更强调行为者暂时性结合的“衣帽式的社区”也将进入到社会工作的社区范畴内,并可能成为主流。 《社会工作学视野下的社区内涵探析》

★读了本文的人也读了:

★读了本文的人也读了: